كيف نرسم بالعربية؟ استكشاف الأعمال الفنية للفنانة إيتيل عدنان

التقاءات: القيّمة عالية زعل لوتاه حول روابط الفنانين الإماراتيين عبر العصور

على الرغم من بنية المدينة الضخمة، إلا أن قلب دبي يحمل طابع القرية - فهي جغرافيا مضغوطة نسبيًا حيث يعرف العديد من الناس بعضهم البعض أو يرتبطون بطريقة ما. تقول الفنانة والمُشرفة آليا زعل لوتاه: "لقد كانت دبي دائمًا مرتبطة بشعبها وصانعيها". "لقد نمت العلاقة المبكرة بين الحكام والتجار من خلال موانئ دبي بشكل عضوي مع مرور الوقت وأنشأت هذه الرابطة بين الناس والحكومة." هذه العلاقة هي في صميم مجموعة دبي، وهي مبادرة فريدة ترى أن الجامعين المحليين يقرضون فنهم لإنشاء أول مجموعة مؤسسية للفن الحديث والمعاصر في المدينة. تضيف لوتاه: "تخلق مجموعة دبي تعاونًا بين الدولة، والجامعين، والفنانين، والجمهور." "إنها مبادرة جميلة."

حوار مارتن نيكسون مع تغريد درغوث، فبراير 2024.

"يجب علينا مشاركة اللغة التي نمتلكها مع الآخرين، وأن يكون هناك شيء ما يشد اهتمام الجمهور بشكل كبير، لأن الأمر في نهاية المطاف هو عبارة عن حوار".

أجسام من الفضاءات العتبيّة

تأملات ليمينالية في "الستائر" (2014) للمصوّرة الفوتوغرافية لمياء قرقاش و"رسالة إلى الذات في المستقبل" (2016) للفنان التشكيلي ناصر نصر الله. تنشأ كلمة "ليمينال" أو عتبي حدّي من الاسمين اللاتينيين "liminis" (أو "limen") بمعنى العتبة و"transire" بمعنى العبور إلى الجانب الآخر، حيث يؤكد الشطر الأول من الكلمة - أي "trans" - على الـ" ما وراء". استُخدمت كلمة "Liminality" أي العتبية أو الحدية لأول مرة من قبل عالمي الأنثروبولوجيا أرنولد فان جينيب ولاحقًا فيكتور تورنر خلال القرن العشرين لوصف المراحل المختلفة والأدوار الاجتماعية لطقوس العبور (مثل مراسم الزواج أو بلوغ سن الرشد). وتكمن مساهمة فان جينيب وتيرنر فيما يتعلق بمفهوم "Liminality" أو العتبيّة والحدية في تأكيدهما على أهمية احتضان الحالة الوسطية أو الغامضة أو المشوشة، حيث أشارا إلى أن هذه اللحظات الانتقالية ضرورية بالنسبة لنا للمضي قدمًا لأنها تؤثر على هويتنا. وهي آراء كان لها تأثير كبير فيما بعد على النظرية الثقافية المعاصرة، مثل نظرية ما بعد الاستعمار التي أشار إليها هومي بابا في عمله المهم بعنوان "موقع الثقافة" الذي نُشر أول مرة في عام 1994، حيث يُعرّف الـ"ليمينال" بأنه "فضاء ثالث خاص باللفظ"، مساحة انتقالية تعمل كوسيط وتتصف بعدم اليقين والتهجين وإمكانية التغيير الثقافي. ويتم المرور بتجربة العتبية الثقافية، "Cultural liminality"، على سبيل المثال، عندما يجد الفرد نفسه بين ثقافتين بعد خوض رحلة عدم الاستقرار أو النزوح، مثل المهاجر الذي يعاني من الشتات في ثقافة جديدة بعد اضطراره إلى مغادرة مسكنه الذي أُخرج منه بالقوة.

الصحراء الخلابة

عندما ننظر إلى اللوحات التاريخية التي تُصوّر المناظر الطبيعية من صحاري وأشجار النخيل والجِمال والخيام الكبيرة، فإننا، لأسباب مفهومة، نستحضر في ذاكرتنا مشاهد ترتبط بالاستشراق، هذا الأسلوب الفني الذي انبثق من ولع الأوروبيين بالثقافات والأماكن المختلفة والبعيدة عنهم – لا سيما تلك الواقعة إلى شرق أوروبا (بما في ذلك الأجزاء الشمالية من أفريقيا) – وعمد في كثير من الأحيان إلى تبسيط هذه الأماكن وصهرها معًا لتشكّل كتلة واحدة متخيّلة سُميّت "الشرق". من ناحية أخرى، فإن لوحة عبد القادر الرسام بعنوان "مشهد من البادية/بغداد" تدفع بالمشاهد إلى تفسير مشهد طبيعي من الشرق الأوسط يلتزم في تصويره بأسس فن رسم المشاهد الطبيعية الأوروبي، لكنه لم يُرسم للمشاهد الأوروبي ولا يصور "الشرق" من منظور غرائبي.

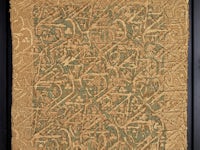

الحروفيّة المستوحاة من حروف اللغة العربية.

مقابلة مع سارة المهيري

بينالي دبي للخط

فن الخط أو "كاليجرافي" – وهي كلمة مستقاة من اللغة اليونانية وتعني الكتابة الجميلة - هو شكل يرتقي باللغة المكتوبة إلى تجربة جمالية، إلّا أنّه يُعد أكثر من مجرد وسيط فني يسر العين، حيث إن فن الخط هو أسلوب يُعبّر الناس من خلاله عن الانسجام، كونه بمثابة "بيان عن حصيلة ونتاج تراثهم الثقافي والتاريخي" . من هذا المنطلق، يُعدّ "بينالي دبي للخط" منصة تجمع بين إرث فنون الخط من الثقافات والحضارات المختلفة. يضع هذا الحدث فن الخط في سياقه كوعاء للتاريخ، وتُمثّل المعارض متعددة اللغات "فرصة للتبادل الثقافي والتفاهم" .

فنانو الفلبين في الشتات - أبرز أعمال الفنانين الفلبينيين في مجموعة "مقتنيات دبي"

ما معنى أن تكون فنانًا في الشتات أو من الشتات الفلبيني؟ إن العيش في الشتات الفلبيني يعني في كثير من الأحيان البحث عن الجذور والتجذّر؛ إنه التساؤل باستمرار عن هويتك وارتباطها بوطنك الأم (أو إذا كان ينبغي ذلك)؛ إنه الشعور بحنين مستمر، رغبة أبدية بالتمسك بشيء ما، أي شيء، يمد حبال وصل تبقيك مرتبطًا بالمكان الذي أتيت منه.

هالة خياط في حوار مع الفنان التشكيلي الإماراتي عبد القادر الريس

نجاح الإنسان لا يقاس بالزمان، بل بالإنجازات التي حققها، وهذا هو حال الفنان التشكيلي الإماراتي الذي يعيش في دبي عبد القادر الريس، الذي أصر على دعم المشهد الفني في الإمارات دعم مستمر، واليوم هو بصدد بناء مرسم يهدف إلى استضافة عدد من الفنانين الإماراتيين الشباب الذين يود توجيههم. حصل الريس على العديد من جوائز العربية والعالمية التي جمعها خلال خمسة عقود من العمل المتواصل الدؤوب، وأصبح اليوم من أشهر وأبرز الفنانين التشكيلين في دولة الإمارات، متفردًا بعمله الريادي في خلق الهوية الإماراتية البصرية. بأسلوبه الفريد المستوحى من المشاهد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط والهندسة المعمارية في الصحراء العربية، يصنع الريس أعمالًا فنيّة تُعرّفها عناصر الضوء والخفة والسرعة.

من أجل العشق أم المال: فن جمع المقتنيات

" اِشْتَرِ ما تُحب". غالبًا ما يُشكّل هذا الشعار أول نصيحة تُقدّم لأي شخص يُعرب عن رغبته في شراء عمل فني، وعادةً ما تتبعه مقولة أخرى تسبب نفس القدر من الحيرة: "لا تشتري الأعمال الفنية سعيًا لكسب المال"، لكن ما مدى سهولة تحقيق ذلك بشكل صحيح وأن يُفهم حقًا معنى عبارة "يجب أن يُعبّر العمل الفني عما يُهمك"؟ لا توجد معايير أو مؤهلات محددة مطلوبة لكي تصبح جامعًا للأعمال الفنية أو راعيًا للفنون، ولا يتطلب الأمر الحصول على مؤهل جيّد من جامعة مرموقة أو إتمام دورة تأسيسية ما في إحدى كليات الفنون، كما أن المراجع القوية أو الأدلة على زيارة المتاحف الرائدة حول العالم ليست شرطًا أساسيًا، وإن كانت هذه الأمور جميعها تعتبر مفيدة. بل وليس من الضروري أن تُعلن عن وضعك المالي، بيد أن دور المزادات والمعارض الفعالة ستعمد إلى إجراء البحث اللازم. من نواحٍ كثيرة، يُتيح هذا الوضع القيام بدور هو الأكثر تحررًا والأكثر أهميّة في عالم الفن، لا سيما في سوق جديد مثل المشهد الفني الذي بدأ يظهر في دبي خلال العقدين الماضيين.

رسم اللاشيء: مقدّمة في الفن التجريدي في الشرق الأوسط.

ستخبرك كتب تاريخ الفن الغربي التقليدي أنه في حوالي عام 1910 "اخترع" الفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي الفن التجريدي، هذا التصوير الفني الذي ينأى بنفسه عن التمثيل، مع التركيز بدلاً من ذلك على عناصر الشكل واللون والخط والدرجة والقوام. وكما هو الحال مع الكثير من شرائع ومعايير تاريخ الفن، بدأت خيوط هذه الرواية تنحل رُويدًا وتكشفت فصول عن جوانب أقل شهرة من تاريخ التجريدية، مثل الإسهامات التي قُدّمت من قبل عدد من الفنانات – فعلى سبيل المثال، رسمت الفنانة السويدية هيلما أف كلينت أولى أعمالها التجريدية في عام 1906 – إلى جانب التطورات الفنية التي حدثت في أماكن أخرى من العالم بعيدًا عن الغرب.

تصوّر مؤسسة جديدة لجمع المقتنيات الفنيّة في القرن الحادي والعشرين متحف بيروت للفن، لبنان

ما هي الهيئة التي يجب أن يبدو عليها متحف القرن الحادي والعشرين من الداخل؟ تم تعييني أنا والزميلة جوليانا خلف مؤخرًا في منصب مدير مشارك بمتحف بيروت للفنون، مما كان لنا بمثابة تفويض مُطلق لإعادة تشكيل هذا المفهوم، وهكذا فرصة لا تأتي سوى مرة واحدة في العمر في عالم الفن. المتحف المُقرر افتتاحه في عام 2026 ليكون الأول من نوعه في لبنان يعدُ بعرض مجموعة ثمينة من مقتنيات وزارة الثقافة اللبنانية الفنية للمرة الأولى، إلى جانب التركيز على الفن الحديث والمعاصر في منطقة الشرق الأوسط.

موضوع: "مقتنيات دبي"

إن أفضل نماذج الفن هي تلك التي تخلق حوارًا، ولطالما كان التوازن بين النشاط التجاري والتعليمي من نقاط القوة التي ميّزت برنامج "آرت دبي". وهكذا هو الحال غالبًا بالنسبة للأسواق الناشئة في ظل غياب نماذج مؤسسية راسخة، فهناك الكثير مما لم يُقال بعد، أصواتا جديدة تحتاج إلى أذن صاغية، واتجاهات وحركات وأساليب وتأثيرات تنتظر استكشافها والتعرف عليها. ولهذا السبب يواصل معرض "آرت دبي" التزامه بغرس ثقافة الاستكشاف ودوره في تحفيز وتشجيع الممارسات الفنية والأيدولوجيات الإبداعية المحلية والإقليمية والعالمية. ومما لا شك فيه، يُعتبر المعرض حلقة وصل تجمع – للمرة الأولى في كثير من الأحيان— بين رواد عالم الفن والفنانين من شتى بقاع الأرض ومراكز الفن المتنوعة، ليستمروا في بناء علاقات وشراكات مؤثرة. لقرابة عقدين، قدّم معرض "آرت دبي" نموذجًا فريدًا، فهو يوفر مساحة للتفاعل بين قيمي المعارض التجارية وجامعي الأعمال الفنية ومديري المؤسسات؛ مكان يأنس إليه الفنانون والقيمون الفنيون. ولم يقتصر برنامج "آرت دبي" يومًا على أيام معدودة في شهر مارس بل يمتد أثره طوال العام وحول العالم.

العراق الحديث: مجموعة الرؤية الجديدة

شهد العراق في القرن العشرين ازدهار فيضًا من المجموعات الفنّية، فبعد تأسيس دولة العراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى واستقلالها عن بريطانيا عام 1932، عجّت البلاد بروح التحرير لتشهد فجر عصر جديد أصبحت فيه القومية الرؤية الغالبة على الرغم من تباين الطرق التي تصوّر بها الفنانون العراقيون فكرة "الأمة" تباينًا كبيرًا. على مدار الخمسين عامًا التي أعقبت هذه الأحداث، والتي شهدت تذبذب العراق بين الحرب والسلم، أقبل الفنانون بِنهمٍ على تجريب صيغ جديدة من التعبير، كما انتشرت المجموعات الفنّية التي تتبنى مواقف ومبادئ تُحدّد هوية المنتمين إليها، وتفاوتت فيما بينها بشكل كبير من حيث استمراريتها وعضويتها، وفي كثير من الأحيان كان الفنانون ينتسبون إلى أكثر من مجموعة أو ينتهي بهم الأمر بالانفصال وإنشاء مجموعتهم بأنفسهم. شملت المجموعات الفنية البارزة في عراق القرن العشرين مجموعة الرواد (من ثلاثينيات إلى سبعينيات القرن الماضي) وجماعة بغداد للفن الحديث (1951-1960) والمجددين (1965-1969). يناقش هذا المقال "مجموعة الرؤية الجديدة" (1969-1972) والفنانين الأعضاء بالمجموعة وإرثها.

مقتنيات دبي تعلن ضم 279 عملًا فنيًا إلى المبادرة بمشاركة عشرين من رعاة الفن الجدد والتي تشمل 88 عملًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

يضم المتحف الرقمي لمبادرة "مقتنيات دبي" الآن 413 عملًا فنيًا يشمل الإضافات الجديدة. تشمل المقتنيات التي أُعلن عنها أعمالًا فنية حديثة ومعاصرة لثمانية وستين فنانًا من فناني المنطقة المشاركين حديثًا في المبادرة.

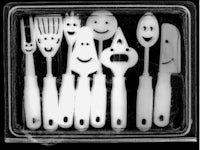

إيفان أرجوتي: تحفيز التفكير الناقد من خلال الفكاهة بقلم: نيكول كان

حازم حرب: تتبُّع الذاكرة والعمارة والسياسة المكانية

مقابلة مع الفنانة عفراء الظاهري، أجرتها كاتارزينا (كاسيا) دزيكووسكا في 4 ديسمبر 2024

هدى توكل: استقصاء الهوية من خلال استكشاف المساحات البينية بقلم نيكول كان

Style, Material, and Subject Matter in the Oeuvre of Chaouki Choukini

Art as a Tool for Advocacy: Aïda Muluneh’s Water Life Series

استكشاف الأداء كأداة إبداع في أعمال ميثاء عبد الله

حوار مع علياء حسين لوتاه

الفنان ميساك تيرزيان: حوار مع هالة خياط

الفن التجريدي الأفريقي الروحاني: رواد الفن السوداني الحديث.

تكشف الأعمال الطليعية للفنانين السودانيين، مثل إبراهيم السهلي وكمالا إبراهيم، عن ثراء الفن التجريدي القادم من شرق إفريقيا.

حوار مع الفنانة دانا عورتاني

استحضار سحر فلسطين وصمودها ومقاومتها في أعمال سليمان منصور

ملايين القطع والقصص من غرب أفريقيا: فن إل أناتسوي

نبذة عن الفنانة هوغيت كالان

" أعشق كل دقيقة من حياتي...اعتصر الحياة كبرتقالة ألتهمها حتى القشرة لأنني لا أريد أن يفوتني أي شيء". صاحبة هذه الكلمات التي تشدو بالحرية هي الفنانة اللبنانية المعروفة هوغيت كالان التي توفيت في عام 2019 عن عمر يناهز 88 عامًا. كالان، هذه الفنانة غير التقليدية التي استمر عهدها بالفن لخمسة عقود شغلت فيهم فضاء فنون النحت والتصميم، لم تستوقفها الحدود، بل تجاوزتها بلوحاتها الحسيّة وخياراتها الشخصية، وعاشت الحياة، مستمتعة بها على أكمل وجه.

مروان قصاب باشي والتعبيرية الألمانية

مروان قصاب باشي (1934-2016) أحد أشهر الفنانين العرب، انتقل إلى ألمانيا من موطنه دمشق في عام 1957 حيث درس الرسم لمدة ست سنوات في كلية الفنون الجميلة في ما كان يعرف آنذاك ببرلين الغربية، والتحق بهيئة التدريس هناك حتى عام 2000، وقضى معظم حياته في ألمانيا. من خلال مشاركته في دروس الرسم التي قدمها الفنان هان ترير في أكاديمية برلين، التقى باشي بجورج باسليتز (مواليد عام 1938)، الذي أصبح، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي فصاعدًا، أحد الرسامين الألمان الأكثر شهرة وإثارةللجدل 1 .

نبذة عن الفنان: لؤي كيالي

إن أول ما يحضر في أذهاننا عندما نُفكّر في الفن السوري الحديث، هو غالبًا اسم الفنان لؤي كيالي الذي تألّق نجمه في القرن العشرين، وأحب الجمهور أعماله لتجسيدها أناس بسيطين من أطفال ونساء ورجال بطريقة نبيلة. وُلِد كيالي في حلب، أكبر مدن سوريا، عام 1934، وهو عام له أهمية تاريخية عالمية، ففيه نصّب أدولف هتلر نفسه "الفوهرر" أو قائد ألمانيا، وولد رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين، وتوفيت عالمة الفيزياء الشهيرة ماري كوري. ما يكمن خلف اللوحات التعبيرية الهادئة التي صنعها كيالي، والتي اشتهرت بتجسيدها نضال الشعوب والعامة، هو حياة قصيرة شابتها مأساة شخصية.

نبذة عن فنان: مها الملوح

تتناول إبداعات الفنانة مها الملوح قضايا عالمية مهمة مثل النزعة الاستهلاكية، والذاكرة، والجندرية، والتغيرات الاجتماعية السريعة، وفي الوقت ذاته، تتجذر أعمالها بقوة في الثقافة والتاريخ السعودي. وعلى الرغم من كونها فنانة من الطراز العالمي، إلا أنها قالت إن بلدها هو مصدر الإلهام الأساسي لعملها . أعمال الملوح تثير الدهشة، كحال جميع الأعمال الفنية الراقية، وتجبرنا على إمعان النظر في العمل والتواصل معه بطرق ربما لم تكن ممكنة من قبل. وظّفت أعمالها الفنيّة مجموعة من الوسائط المختلفة، لكن ربما أكثر ما اشتهرت به هو طمس الحدود المُميزة بين المساحات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد.

نبذة عن فنان: منال الضويان

تتناول منال الضويان قضايا الهوية والثقافة والجندرية في إبداعاتها الفنيّة، حيث عُرفت بأعمالها التي تبحث في الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة السعودية، إلا أنها انتقلت في الفترة الأخيرة إلى التركيز على روايات التاريخ السعودي.

رؤية مغايرة: العين كأيقونة في فن بايه محي الدين واليمامة راشد

مفهوم المشهد الطبيعي

دلالات الخراب الممكنة

المتحف بوصفه منهجًا

عبر أربع مدن: إعادة النظر في الحداثة الفنية في منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا

الأشياء المنزلية والمُستخدمة في الحياة اليومية

مؤسسات فنية بلا قيّم فني: استكشاف آفاق جديدة

الوحدات النمطية والتشكيل: التفاصيل المتقنة في أعمال سارة المهيري

هيلين الخال: التجريدية المشرقة والصوت الأنثوي في الحداثة العربية (1923 – 2009)

إشكان (1975) رائد الحروفية الثورية في الفن العربي الحديث

الحقيقة والذاكرة: نقد تحليلي للتقارب بين الذاكرة والحقيقة في سياق أربعة من الفنانين المشمولة أعمالهم في مجموعة "مقتنيات دبي".

قصص لم تُروَ: استكشاف السرد في أعمال آية حيدر

مساحات فنية افتراضية: نهضة المتاحف الرقمية

مساحات فنية بلا تخزين: عبء "الأشياء" في الحياة المعاصرة

) أساليب فنية جديدة: الفن المعاصر بعد الثورة الإيرانية عام 1979.

رسالة فنيّة: إسهامات الفنانات العربيات الرائدات في الفن العربي الحديث

حققت الفنانات العربيات في القرن العشرين حضورًا لا يُمحى في ساحة الفن نظرًا لإسهاماتهن الراسخة والملموسة في تاريخ الفن العربي الحديث.

"العروس" (غير مؤرخة) و"الأمومة" (1987)

يقول بول غيراغوسيان: "لقد ولدت في مكان متواضع للغاية، لذلك أرسم الأطفال والأمهات والعائلات، أرسم البؤس والولادة والموت. أرسم الضوضاء. المجموعات المترابطة، الضائعة، والمشوهة، والمطرودة، والتي لا تعرف وجهتها التالية. أرسم الأحياء التي شهدت الحرب والجوع. الخوف والإبادة الجماعية والحصار والمرض والموت. من كل هذه المكونات يتفجر مكنون إبداعاتي وأرسم". بول غيراغوسيان، 1984 [1].

حكايا الأرض: الرمزية الحيّة في لوحة "قاطفو الزيتون" (2013)

إيقاعات العودة: "منظر طبيعي" (2009) للفنانة سامية حلبي

صباح (2018) رؤية انطباعية معاصرة للحنين إلى الماضي

إيتيل عدنان: الرؤية الأخيرة للون والصراع ولشهادة الكون الواسعة

سعاد العطّار: مرثاة للفقد والصمود

"شروق" (2022): معزوفة التناغم البصري

"شجرة"، عمل غير مؤرخ، أواخر القرن العشرين: نوافذ الضوء ومفردات اللون الوجدانية

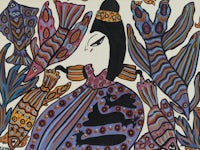

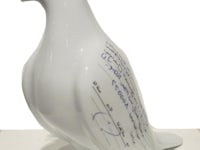

"شجرة الطيور" (بدون تاريخ) تصوير مجازي آسر لثنائية القيود والحرية

سحر شاه: عن الغياب

التناغم والتجريب: لوحتان للفنان مطيع مراد من "مقتنيات دبي"

"جرعة زائدة من لا دولتشي" (2012)

الغوص في أعماق العمل الفني: برتقالة أسادور الآلية

استكشاف ممارسات تيمو ناصري الإبداعية من خلال لوحته "رأيت متاهة مكسورة 14".

جمعة الحاج، من طين 2021

محمد كاظم والفن المفاهيمي في الإمارات، حوار في يونيو 2024.

كان لابد لي أن أسأل: ما هي طبيعة الفن؟ هل الفن لوحة أم منحوتة أم أنه أكثر من ذلك؟

سلسلة جامعي الفن: مجموعة حبّال الفنية

مجموعة ريم الروبي وأمير داوود عبد اللطيف

حوار مع نادين قانصو

ﺟﻠﺳﺔ ﺣوار ّﯾﺔ: "ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺎت اﻟﻔﻧ ّﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ: ﻣﻧظورات إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ."

عن الابداع: ميثاء عبد الله

عن الابداع: نيما نباوي

عن الابداع: تغريد درغوث

عن الابداع: جمعة الحاج

قمنا بزيارة لاستوديو الفنان جمعة الحاج في الشارقة، وحدّثنا عمّا يعنيه الإبداع بالنسبة إليه، وقد شاركنا رؤيته لمعاني النصوص الدينية وكيف تنعكس على أعماله، من اللغة إلى التصميم، مؤكداً أهمية البحث عن الإلهام خارج حدود الممارسة الفنية، وكيف أسهمت تجاربه في الخارج في تشكيل هويته.